【新型コロナ】オミクロン株は病原性が低いが、ヒト集団内での増殖力は2~5倍高い

オミクロン株は、病原性を弱め、ヒト集団での増殖力を高めるよう進化した

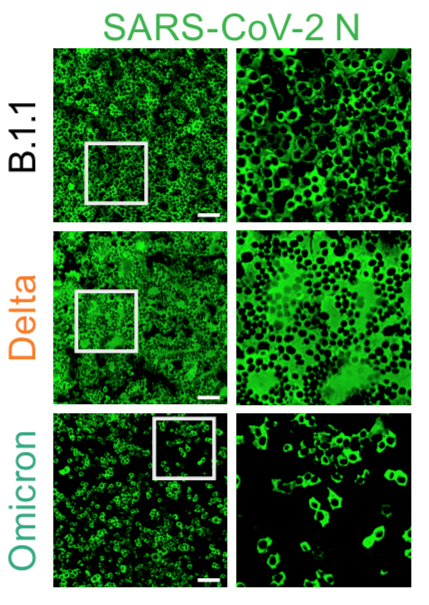

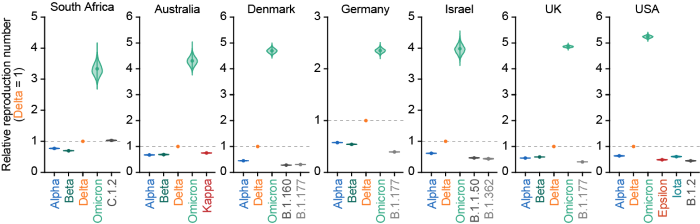

研究コンソーシアム「G2P-Japan(The Genotype to Phenotype Japan)」は、東京大学医科学研究所システムウイルス学分野の佐藤准教授が主宰する研究グループ。東京大学や北海道大学などのウイルス学の研究者などが参加している。研究成果は、「Nature」にオンライン掲載された。 新型コロナウイルスの「懸念される変異株(VOC)」のひとつである「オミクロン株(B.1.1.529, BA系統)」について、▼従来株に比べて病原性が低い、▼オミクロン株のスパイクタンパク質の細胞融合活性は、従来株やデルタ株に比べて顕著に低い、▼数理モデリング解析により、オミクロン株のヒト集団内における増殖速度は、デルタ株に比べて2~5倍高いことなどが明らかになった。 新型コロナウイルスは2020年以降、その流行の過程で高度に多様化し、さまざまな新たな特性を獲得している。昨年末に南アフリカで出現した「オミクロン株(B.1.1.529, BA系統)」については、2022年1月時点で、日本を含めた世界の多数の国々でのパンデミックの主たる原因変異株となっている。 研究グループは、オミクロン株のウイルス学的特徴を明らかにするために、まず、培養細胞を用いた感染実験を行った。その結果、オミクロン株は、従来株やデルタ株よりも、細胞融合活性が低く、新型コロナウイルスに感染した細胞が示す合胞体をほとんど形成しないことが分かった。

細胞融合活性は、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質を介して、細胞どうしが融合する活性。また、合胞体は、新型コロナウイルスに感染した細胞が、スパイクタンパク質を細胞表面に発現し、周囲の細胞と融合することによって形成される大きな細胞塊のこと。

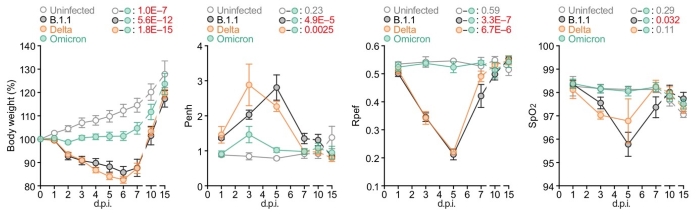

次に、ハムスターを用いた感染実験を行ったところ、オミクロン株は、従来株やデルタ株に比べ、体重減少や呼吸機能の異常という病徴が顕著に低いことが示された。

オミクロン株は弱毒化していても有症化・重症化のリスクはゼロではない

「オミクロン株は、従来株やデルタ株よりも病原性が低いことが明らかになりました。しかし、仮に弱毒化していたとしても、オミクロン株の感染による有症化・重症化のリスクはゼロではありません。加速的な流行拡大によって、また第5波のような医療逼迫が起きてしまうおそれもあり、引き続き感染対策を続けることが肝要です」と、研究グループでは述べている。 「G2P-Japan」では現在、出現が続くさまざまな変異株について、ウイルス学的な正常解析や、中和抗体や治療薬への感受性の評価、病原性についての研究に取り組んでいるという。同コンソーシアムでは今後も、新型コロナウイルスの変異(genotype)の早期捕捉と、その変異がヒトの免疫やウイルスの病原性・複製に与える影響(phenotype)を明らかにするための研究を続けるとしている。 東京大学医科学研究所 感染制御系 システムウイルス学分野Attenuated fusogenicity and pathogenicity of SARS-CoV-2 Omicron variant (Nature 2022年2月1日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。