【新型コロナ】"楽しみ"をともなう運動でうつ病や不安を予防・改善 運動は楽しむことも大切

運動の楽しさが減少している人はうつ的な生活行動パターンを示しやすい

新型コロナのパンデミックにともない、うつ病や不安症が増えており、2020年には世界ではうつ病患者が5,300万人超、不安障害患者が7,600万人超にそれぞれ増加し、とくに女性と若者で影響が大きいという報告がある。 一方、ウォーキング、自転車、水泳、ヨガ、エアロビクスなどの運動や身体活動は、うつ病を予防し、不安や落ち込んだ気分を改善する効果を期待できると注目されている。 広島大学は、運動や身体活動は、量だけではなく、主観的な楽しさをともなうという"活動の質"が、うつ病に多い反芻や回避という生活行動パターンの改善と関連することを明らかにした。 これまで、運動や身体活動が否定的な感情の減少や、肯定的な感情の増加、うつや不安などのメンタルヘルスの改善に関連することが指摘されてきた。しかし、身体活動量の増加とメンタルヘルスの改善は単純には比例しないという指摘もある。 そこで研究グループは、個人の客観的な身体活動量と、その主観的楽しさの関連を明らかにしたうえで、日常生活の行動特徴との関連について検討した。楽しみをともなう運動や身体活動の実践が必要

その結果、客観的に測定可能な身体活動量と、その活動の主観的な楽しさの関連には個人差があること、活動量の増加に対して主観的な楽しさが減少している人は、回避・反芻の多いうつ的な生活行動パターンを示すことが明らかになった。 つまり、活動の量ではなく、主観的な楽しさをともなう活動といった活動の質が、個人の生活行動パターンの改善に大きな影響を与えると考えられる。 「活動にともなう楽しみに気づき、楽しみをともなう身体活動を実践することが、Withコロナ時代のメンタルヘルスの維持につながるものと考えられます」と、研究グループでは述べている。 研究は、広島大学大学院医系科学研究科精神神経医科学の香川芙美氏、横山仁史助教、岡本泰昌教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Scientific Reports」にオンライン掲載された。身体活動の量が多いほど効果があるわけではない

これまで、身体活動量の増加がメンタルヘルスを改善することが報告されてきたが、米国で行われた大規模な研究では、身体活動の量が多いほど必ずしも良い効果が得られるとは限らないことが示されている。 5週間の身体活動を増やす介入研究では、低から中強度の運動の介入プログラムは、高強度のプログラムよりもうつと不安の改善が大きいことから、身体活動とその強度が単純にメンタルヘルスと相関しないことも示唆されている。 身体活動の内容に関するメタ分析では、身体活動全体はメンタルヘルスと関連していなかったものの、余暇の身体活動や移動ための身体活動はメンタルヘルスとプラスの関連があることを示された。しかし、マニュアル化された労働に関連する身体活動は、メンタルヘルスにマイナスの影響を与えたと報告されている。客観的な身体活動量とその主観的楽しみの関連を調査

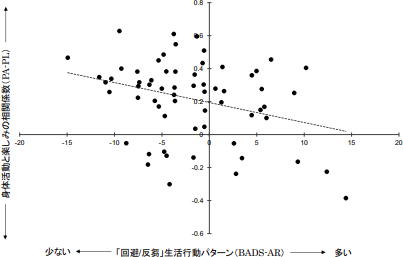

つまり、身体活動とメンタルヘルスとの間に個人の自発的動機づけが介在する可能性が示されている。しかし、これまで加速度計などを用いた客観的な身体活動量と、自発的動機づけに関連する主観的楽しさとの関連について直接検討した研究はない。 そこで研究グループは、客観的な身体活動量とその主観的楽しみの関連を検討したうえで、個人の日常生活の行動特徴との関連についても検討した。 具体的には、大学生66人(男性42人、女性24人、平均年齢21.7±1.6歳)を対象に、加速度計を配布し、7日間、入浴時以外常時装着してもらった(最終的に解析対象となったのは58人) 参加者に、1時間ごとの活動内容およびその活動の楽しさを10段階評価で記録し、メールで毎日提出してもらい、実験8日目には、うつ症状を評価する「BDI-II」、うつに関連する日常生活の行動特徴を評価する「BADS」という尺度で測定した。 このうちBADSは「活性化」「回避/反芻」「仕事/学校機能障害」「社会機能障害」の4因子により構成され、日常生活の行動特徴を4つの側面から評価する。 加速度計は3軸加速度波形からデバイスに内蔵された予測装置を用い、1分毎にMETsとして変換し、1時間ごとのMETs合計値を身体活動量(PA)とした。 PAと活動記録表上で評価された1時間ごとの主観的楽しさ(PL)の程度が、どのくらい関連しているかを明らかにするために、1時間ごとのPAとPLの時間的相関係数(PA-PL指標)を個人ごとに算出した。 次に、PA-PL指標を説明変数とし、BADSの各因子得点を目的変数とした重回帰分析を行った。分析の際には、BDI-II得点および年齢、性別は共変量として投入した。運動や身体活動と主観的楽しさの関連には個人差がある

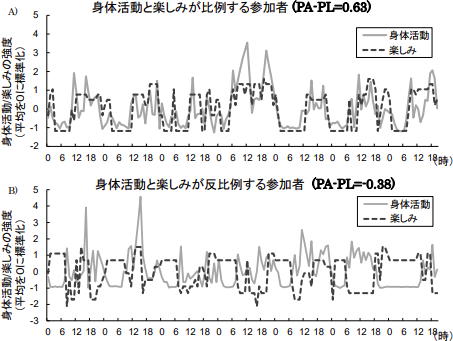

その結果、身体活動量や主観的楽しさとBADSとの関連について、身体活動量や1週間の楽しさ合計値は関連を示さなかったが、1時間の楽しさ平均値のみは、BADS「活性化」得点と有意な正の相関(0.268, p<.05)を示した。 PA-PL指標に関して、1時間あたりの身体活動量と楽しさに正の相関(PA-PL指標が正の値)を認めた者は69%で、逆に負の相関(PA-PL指標が負の値)を示す者は31%だった。 BADSの各因子の得点を目的変数として、年齢、性別、BDI-II得点を共変量とした重回帰分析を行った結果、PA-PL指標が低いほど「回避/反芻」得点が高かった(β=-6.82, 95%CI: [-13.27 -0.38], p<.05)。 「活性化」「仕事/学校機能障害」「社会機能障害」では、PA-PL指標は有意な影響をもたなかった。活動の増減と楽しみの増減が一致する人と相反する人に分かれる

[上段]PA-PL指標が正の相関値を示した典型例

[下段]負の相関値を示した典型例

楽しさをともなう運動や身体活動が生活行動パターンに影響

つまり、客観的に測定可能な身体活動量と主観的楽しみが3分の2の参加者で正の相関を示した一方で、3分の1の参加者は負の相関を示したことから、身体活動量と主観的楽しさの関連には個人差が存在することが示された。 さらに、負の相関を示した参加者、すなわち身体活動量の増加に対して主観的楽しさが減少する者ほど、回避・反芻の多い生活行動パターンを示すことが明らかになった。 回避・反芻の多いうつ的な生活行動パターンが優勢である場合、身体活動にともなう報酬刺激に気づきにくくなり、楽しさを感じることが難しくなっている可能性がある。 また、1週間の身体活動量は回避・反芻の多い生活行動と関連しなかったことから、身体活動の量ではなく、主観的な楽しさをともなう身体活動といった活動の質が、個人の生活行動パターンに影響する可能性も考えられる。楽しみをともなう運動でメンタルヘルスを維持

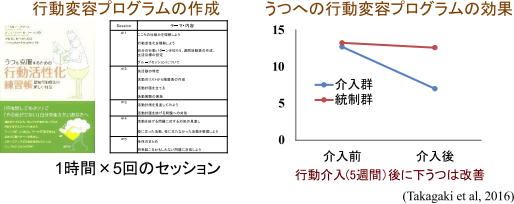

研究グループはこれまで、楽しみをともなう運動や活動を増やす行動変容プログロムが、うつやメンタルヘルスの改善に役立つことを明らかにしている。今回の結果は、これらの行動変容プログラムの科学的な妥当性を裏付けるものとしている。 「Withコロナ時代にはいって、生活行動パターンが変化し、うつなどのメンタルヘルスの問題が大きくなってきています。メンタルヘルスを維持するためには、単に運動や活動の量を増やすだけでは不十分で、活動にともなう楽しみに気づき、楽しみをともなう身体活動を実践することが重要です」と、研究グループでは述べている。

Decreased physical activity with subjective pleasure is associated with avoidance behaviors (Scientific Reports 2022年2月18日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。