【新型コロナ】回復後もさまざまな後遺症が ウォーキングなどの運動で後遺症の悪循環を断ち切る

運動が新型コロナ感染による炎症の悪循環を断ち切る

新型コロナに感染すると、症状のある/なしに関わらず、感染から回復した後にも、さまざまな後遺症があらわれることがある。後遺症の原因は明らかにされておらず、治療に長い時間がかかり、感染から1年後にも症状がみられる場合もある。 しかし、ウォーキングなどの運動をすると、感染から回復してから数ヵ月後に、糖尿病やうつ病の発症につながる炎症の悪循環を断ち切れる可能性があることが、米ペニントン生物医学研究センターの研究で明らかになった。 「新型コロナの感染は、糖尿病やうつ病を引き起こすことが知られています。血糖値が上昇し、"糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)"を発症する危険性が高まります。これは1型糖尿病の患者さんでしばしばみられる、生命を脅かすおそれのある危険な状態です」と、同センターの研究員であるカンディダ レベロ氏は言う。 インスリン作用が不足し、体がブドウ糖を利用できない状態では、代わりに脂肪やタンパク質がエネルギー源として使われ、そのときにケトン体という物質ができる。ケトアシドーシスは、体内にケトン体が過剰に蓄積した、血液が酸性に傾いた、危険な状態だ。 ケトアシドーシスでは、腹痛や吐き気、深くて早い呼吸などの症状があらわれる。また、意識障害や昏睡におちいったり、生命に危険が生じることもある。ケトアシドーシスが疑われるときは、すみやかに医師による治療を受けることが重要となる。 「運動をすることは、血糖値の上昇を抑えるために役立ちます。さらには、糖尿病やうつ病の発症と進展につながる炎症の悪循環を断ち切ることにもつながる可能性があります」と、レベロ氏は説明する。新型コロナの後遺症は数ヵ月続くことも

「運動や身体活動が、健康に生活していくために、重要な要素となることは明らかです。今回の研究では、運動が高血糖と2型糖尿病の発症や進展を抑え、新型コロナによる炎症の負の連鎖を断ち切るのに役立つ可能性があることが示されました」と、同センターのエグゼクティブ ディレクターのジョン カーワン氏は言う。 新型コロナの後遺症に苦しんでいる人の数はよく分かっていないが、感染者の15%~80%にあらわれると推定されている。この推定にもとづくと、ルイジアナ州だけでも約100万人の住民が、新型コロナの後遺症に苦しんでいる可能性がある。 新型コロナの後遺症は、強い疲労感、倦怠感、息苦しさ、味覚・嗅覚異常、睡眠障害、発熱、集中力の低下、うつなどさまざまだが、最初に感染し回復してから、数ヵ月続くこともあるという。 「たとえば、新型コロナ自体の症状は深刻ではなかったという人が、回復してから半年が経過し、糖尿病を発症したケースも報告されています」と、カーワン氏は言う。運動が新型コロナのひとつの解決策に

「ひとつの解決策は、運動をすることです。数キロメートルを走ったり、活発にウォーキングをしたり、水泳をするなど、本格的なスポーツをしなければならないわけではありません。家や職場の近所をゆっくり歩くだけでも立派な運動になります」。 「目標としては、1日に合計30分の運動セッションを行います。1度に15分しかできないという場合は、15分のセッションを2回実行してみてください。大切なことは、運動に取り組み、それを続けることです」。 「運動はどこから始めてもかまいません。慣れてきたら、運動量を少しずつ増やしていき、推奨されるレベルまで積み上げることもできます」と強調している。運動が新型コロナの後遺症を抑えるメカニズムは?

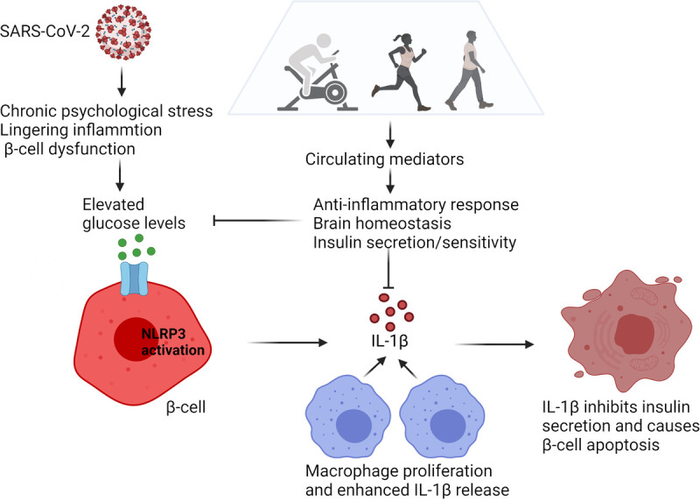

後遺症の原因として、新型コロナウイルスによる炎症(サイトカインストーム)などが考えられる。 新型コロナに感染すると、ストレス、炎症、さらにはインスリンを分泌するβ細胞の機能不全などにより、高血糖が引き起こされるケースがあると考えられている。 高血糖は、膵臓のβ細胞でのNLRP3インフラマソームの活性化につながる。NLRP3インフラマソームは、免疫の働きをする細胞がもつタンパク複合体。ウイルス感染などにより活性化し、炎症性サイトカインが細胞外へ放出され、発熱や炎症を引き起こす。 すると、β細胞からIL-1βの放出が増える。IL-1βは、ウイルス感染による炎症反応に関わるサイトカイン。好中球に作用して、ウイルスを捕獲して殺す役割をする好中球細胞外トラップ(NETs)を誘導する。このNETsは、重症の新型コロナ患者でしばしばみられる血栓の原因のひとつとみられている。 IL-1βが増えると、インスリン分泌が阻害され、β細胞の機能不全とアポトーシス(細胞死)が引き起こされ、さらに高血糖になるという、悪循環におちいる。 運動は、血糖値を低下させるだけでなく、抗炎症反応を仲介する因子の放出を促し、インスリン感受性を高め、脳の恒常性もサポートする。運動が炎症の負の連鎖を断ち切り、新型コロナの後遺症の寛解を誘導するのに役立つと考えられている。

Exercise as a Moderator of Persistent Neuroendocrine Symptoms of COVID-19 (Exercise and Sport Sciences Reviews 2022年4月)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。