【新型コロナ】感染しやすいのはどんな場所? 食料品店・薬局・公園は高リスク 新型コロナとの共存を目指す

新型コロナ対策を行いながら、社会・経済活動を維持するために

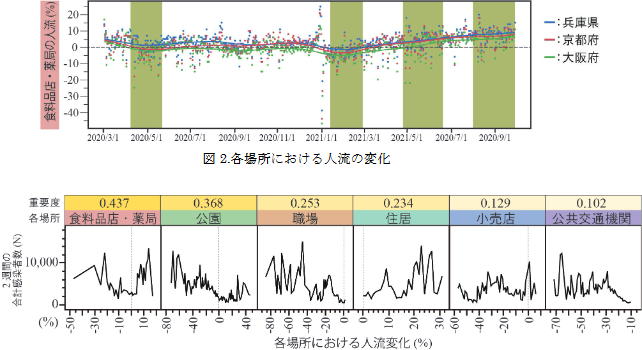

新型コロナの流行から2年以上経過した現在、社会・経済活動を維持しながら、新型コロナウイルスとの共存を可能にするニューノーマルなライフスタイルの探求が求められている。研究グループは、そのニューノーマルなライフスタイルについて、人流の観点から研究を進めた。 研究の1つめでは、大阪府茨木市を事例として、2020年4月~2021年7月の期間の、日々の移動距離と、新型コロナの新規感染者数との関係を分析した。その結果、移動距離は感染者数と関係性が弱く、移動距離以外の要因が感染者数と関係する可能性が示唆された。研究では、スマートフォンの位置情報履歴ビッグデータを使用した。 研究の2つめでは、大阪府・京都府・兵庫県を対象に、2020年3月~2021年9月の期間の、各場所での人流の相対的変化と、新型コロナの2週間の合計感染者数との関係を分析した。その結果、食料品店・薬局、公園での人流と感染者数の関係性は強く、公共交通機関と感染者数の関係性は弱いことが明らかとなった。 食料品店は、あらゆる世代が利用し社会的な接点も多い施設のため、人流が増えすぎないように制御することが重要と考えられるという。研究では、Google社のCOVID-19:コミュニティ モビリティ レポートのデータを使用した。 研究は、大阪公立大学生活科学研究科居住環境学分野の加登遼助教、瀧澤重志教授の研究グループによるもの。研究成果は、「PLOS ONE」と「npj Urban Sustainability」に掲載された。 「研究成果は、新型コロナ対策を行いながら、社会・経済活動を維持することを可能にするものであり、重要な結論です。さらに、新型コロナとの共存を目指すポスト・パンデミックに向けて、公共交通機関を利用して、自動車を使わずに生活できるウォーカブルなまちづくり(歩きやすい街づくり)の必要性も示唆しています」と、加登助教はコメントしている。公共交通機関と感染者数の関係性は弱く、食料品店・薬局、公園の関係性は強いことが判明

2020年1月から2月時点を0%として解析

感染リスク 公共交通機関は「弱」 食料品店・薬局・公園は「強」

日々の移動距離と、新型コロナの新規感染者数との関係については、大阪府茨木市を事例に分析したところ、総移動距離は1回目の緊急事態宣言発令時には大きく減少したものの、それ以降は、連休を除き大きく変動していないことが判明した。 さらに、相互相関が最も高くなるのはラグ6週間後で、総移動距離と新規感染者数は、わずかな正の相関しかみられないことも解明。 この結果は、総移動距離は感染者数と関係性が弱く、総移動距離以外の要因が感染者数に影響している可能性を示唆している。たとえば、マスクの着用や、飛沫の接触感染、換気状況などの方が影響する可能性がある。 そこで研究グループは、場所ごとの人流に着目した。大阪府・京都府・兵庫県を対象に、各場所における人流(食料品店・薬局、公園、職場、住居、小売店、公共交通機関)と、2週間の合計感染者数の関係性を、機械学習のアルゴリズムの一種であるランダムフォレスト法により分析した。 その結果、2020年3月以降は、住宅地の人流を除くすべての人流が減少していたものの、食料品店・薬局の人流は、2021年5月以降に増加したことが判明。 感染者数を減らすためには、2020年1月~2月時点と比べて、食料品店・薬局の人流は-5%から+5%に制限し、公園の人流は-20%以上に緩和することが必要であることが明らかとなった。 公共交通機関の人流と感染者数の関係性は弱いことが判明した。一方で、食料品店はあらゆる世代が利用し社会的な接点も多い施設のため、人流が増えすぎないように制御することが重要と考えられるという。 「この結果は、すべての人流を抑制する必要はなく、感染状況に応じて特定の場所での人流のみを制御すれば、感染者数の減少に効果がある可能性を示唆しています」と、研究者は述べている。 大阪公立大学大学院生活科学研究科Time series cross-correlation between home range and number of infected people during the medium term of COVID-19 Pandemic in a suburban city (PLOS ONE 2022年9月1日)

Human mobility and infection from Covid-19 in the Osaka metropolitan area (npj Urban Sustainability 2022年8月2日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。