【新型コロナ】運動不足の危機感はテレワークが長期に及ぶと低下 運動しやすい働き⽅や都市環境が必要

テレワークによる運動不足を危惧 どんな人が危機意識が低いかを調査

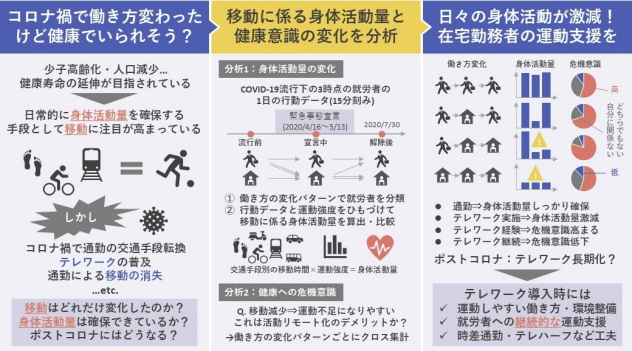

就業者にとって、オフィスへの通勤は、運動量を自然に確保できる手段となるが、新型コロナの流行により、通勤をともなわないテレワークが急速に広まり、結果的に運動不足になっている人が多い。 そこで筑波大学は、こうした働き方の変化が、運動量や運動不足に対する意識にどのような影響をもたらしたかを調査した。 国土交通省が2020年8月にウェブ上で行った「新型コロナ生活行動調査」の結果を利用し、全国の18歳以上の男女1万2,872人を対象に解析した。 研究グループはまず、3つの時期[新型コロナの流行前、1回目の緊急事態宣言中(2020年4月16日〜5月13日)、その解除後]での、就業者の交通手段ごとの移動時間のデータから、1日の運動量を計算した。 平均的な平日での15分ごとの生活行動を振り返って回答してもらい。これら3時点全てで仕事をしていた就業者4,484人の回答を抽出し、各時期の交通手段ごとの移動時間を調べ、そのデータに運動強度をひもづけて、身体活動量を計算した。長期間のテレワークにより運動不足への危機意識が低下

働き方によって4つのグループに分け、移動による運動量を比較したところ、下記のことが明らかになった。- 通勤をしている人は、移動による運動量のほとんどを、通勤によって得ている。

- テレワークをしている人、とりわけ若い人や女性では、買い物などのための移動による運動量は通勤している人よりも多いものの、1日の合計の運動量は著しく少ない。

- 緊急事態宣言中からテレワークを続けているグループは、テレワークによる運動不足をもっとも危惧しており、運動やスポーツをする時間を増加させていた。

- 新型コロナ流行前からテレワークをしているグループは、移動による運動量がもっとも少なく、運動やスポーツをする時間も短いのに加え、運動不足への危機意識も低い。長期間のテレワークにより、日常的に運動不足であるにもかかわらず、そのことへの危機意識が低下している可能性がある。

テレワークが長期間化した人は運動量が少なく、運動不足への危機意識も低い

運動しやすい働き方・環境整備が必要

オフィスへの通勤は身体活動量を確保するための重要な手段

健康で活力のある都市は、そこで暮らす人々の健康なしには成り立たず、健康を実現するためには、十分な運動や身体活動が欠かせない。 都市での身体活動には、スポーツや運動を目的とした活動に加え、電車に乗る、歩くなど、都市内で行われる「移動」も含まれる。 とりわけ就業者にとっては、オフィスへの「通勤」は、自然と身体活動量を確保するための重要な手段のひとつになっている。 新型コロナの流行により、通勤をともなわないテレワークが急速に広まり、都市生活は大きく変わったが、それが都市の健康に与えた影響については明らかにされていない。 そこで研究グループは、就業者が働き方の変化により、身体活動量をどれだけ変化させたか、また活動のリモート化がもたらす運動不足の影響をどのように捉えているのかを分析した。 そして就業者を3時点での働き方の変化のパターンから、4つのグループ(1. 通勤 → 通勤 → 通勤、2. 通勤 → テレワーク → 通勤、3. 通勤 → テレワーク → テレワーク、4. テレワーク → テレワーク → テレワーク)に分けて、移動による身体活動量を比較した。 このとき、働き方の変化の影響と新型コロナの影響を区別するため、通勤のための移動とそれ以外(例えば買い物)の移動による身体活動量を区別した。通勤の移動がないと身体活動量は著しく減少 若い人や女性で顕著

その結果、通勤をしている人は、平均で合計約4.5メッツ×時を通勤から得ているのに対し、それ以外の移動からは平均で合計約0.8メッツ×時と、移動による身体活動量のほとんどを通勤によって得ていることが判明。 テレワークをしている人は、通勤以外の移動による身体活動量は、通勤している人よりも多くなっていたものの(平均で合計約1.0メッツ×h)、通勤の移動がないため、全体としては身体活動量が著しく減少していた。この傾向は、とくに若い人や女性で顕著にみられた。 また、それぞれのグループで、仕事や活動のリモート化がもたらす運動不足への危機意識を尋ねたところ、緊急事態宣言中にテレワークを始め、解除後も継続している人たちのグループが、活動のリモート化による運動不足をもっとも危惧していることも分かった。 そうした人たちは、移動による身体活動量が減少した反面、運動やスポーツをする時間を増加させていた。 一方、新型コロナ流行前からテレワークをずっと続けているグループは、移動による身体活動量がもっとも少なく、運動やスポーツなどをする時間も短いのに加え、活動のリモート化による運動不足への危機意識ももっとも低いことが分かった。 つまり、働き方をテレワークに突然に転換すると、運動不足への危機意識を一時的に高めるものの、テレワークを長い期間続けることにより、日常的に運動不足であるにもかかわらず、それに対する危機意識は低下していく傾向が示された。通勤以外で運動がしやすい働き⽅や都市環境が必要

「テレワークは、今後、働き⽅の⼀選択肢として定着すると予想されます。そのなかで、都市の健康、都市で暮らす⼈々の健康を⽀えていくためには、通勤以外の⽇常的な移動や運動がしやすい環境を作っていくことが⼤切です」と、研究グループでは述べている。 「歩く、⾛る、⾃転⾞に乗るなどの移動や運動のしやすい都市構造や、そういった活動をする時間が確保しやすい働き⽅の仕組みづくりが不可⽋になると考えられます」。 「新型コロナの流⾏が⻑期化するなかで、働き⽅に関連する制度や⽀援、都市のあり⽅も変化を続けています。本研究で扱った3時点を超えて、さらにテレワークが⻑期化した際の⼈々の意識や⾏動の変化を分析し、健康な暮らしを⽀える都市環境に関する提⾔につなげる予定です」としている。 筑波大学大学院 システム情報系Workstyle change effects on physical activity and health consciousness in Japan: Results from COVID-19 lifestyle activity survey (Transportation Research Interdisciplinary Perspectives 2022年9⽉)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。