国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は、コロナ禍でのメンタルヘルスをサポートする非接触型のシステムを構築し、1人ひとりの心の状態に合わせて、ケアを提供することを目的に研究を開始した。

心の状態に応じて必要なケアのレベルを見極めて、トリアージ(優先度を決定して選別を行うこと)をするために、AI(人工知能)を用いて、重症度分析アルゴリズムを開発し、精度を高めることを目的としている。

具体的には、軽症~中等症の人には、AIを活用したチャットボットによる認知行動療法アプリ、重症以上の人には、トレーニングを受けた心理士がオンライン相談に対応する。

新型コロナ拡大でメンタルヘルスサービスへのニーズは絶頂に

国立精神・神経医療研究センターによると、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるパンデミック以前から、メンタルヘルスサービスへのアクセスは、偏見などが障壁となって不十分なものだった。

さらに、パンデミック後には、感染予防対策のため医療機関や介護施設におけるサービスが制限され、利用者も対人接触による感染リスクのためにアクセスを差し控える傾向が強まっている。

一方、感染する恐れや、他人との接触を避けて自宅に閉じこもりがちな生活を余儀なくされるなど通常の生活習慣が失われ、さらには職場の倒産、失業への恐怖などから、多くの人が強いストレスにさらされている。

また、一部の感染者や医療関係者は、いわれのない偏見や非難にさらされ、心が疲弊する状況が続いている。自殺者も2019年度と比べて2020年度は増えており、とくに女性ではその傾向が強いことが報告されている。

COVID-19に関する心のケアについては、精神保健福祉センターなどで対応することが求められているが、電話相談の件数は増え、職員の負担は増すばかりだ。

つまり、メンタルヘルスサービスへのニーズが高まっているにも関わらず、サービスへのアクセスを困難にする条件が重なっているのが現状で、その解決は喫緊の課題となっている。

そこで、NCNPは、上記を解決するために、メンタルヘルスサービスを必要とする市民が適切な対応を受けられるようなシステムづくりに取組んだ。

スマホからアクセスできるWebサイトを開設 1人ひとりに合わせて対応

NCNPは、研究成果が特定の自治体だけでなく、日本の多様な地域で適用できるよう、首都圏の複数個所(小平市、所沢市、三鷹市、武蔵野市、世田谷区、新宿区)の他、愛知県新城市で展開されている包括的なヘルスケアシステムに同研究を組み込み、地域特性による違いが認められるかを検証する。

具体的には、メンタルヘルス不調を自覚した住民がスマートフォンなどからアクセスできる窓口となるWebサイト「

KOKOROBO」を開設した。

フロントページに「癒しの森へ、ようこそ」を設け、住民を迎え入れ、すぐに「つらさと支障の寒暖計」を用いて心の状態のチェックに進むか、関連サイトで情報を探索するか、あるいはメンタルヘルスに関する知識を習得できるクイズ形式の「心のQ&A」に挑戦するかを選択できる。

「心をチェックしてみる」をクリックすると、「つらさと支障の寒暖計」の2問が提示され、その回答結果にもとづき、詳細な評価に進むかどうかが決まる。Webサイトにアクセスした住民には、同研究の目的、内容について説明文を提示し、電子的な同意を得るための手法である「eIC」による同意を得る。同意が得られない場合は、そこで得られたデータは解析には使用しない。

出典:国立精神・神経医療研究センター、2021年

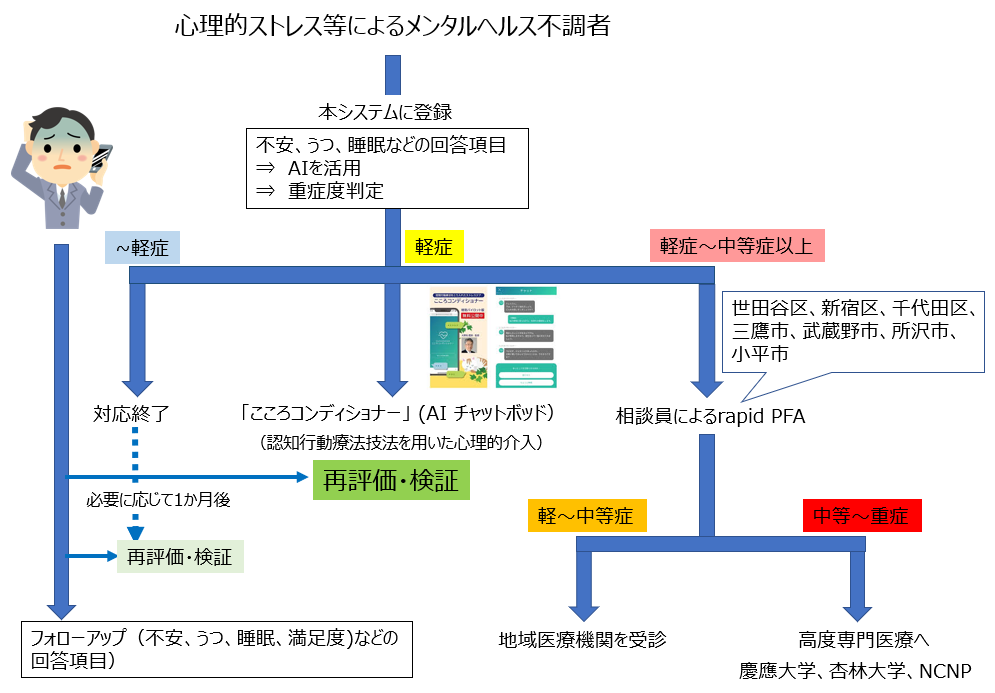

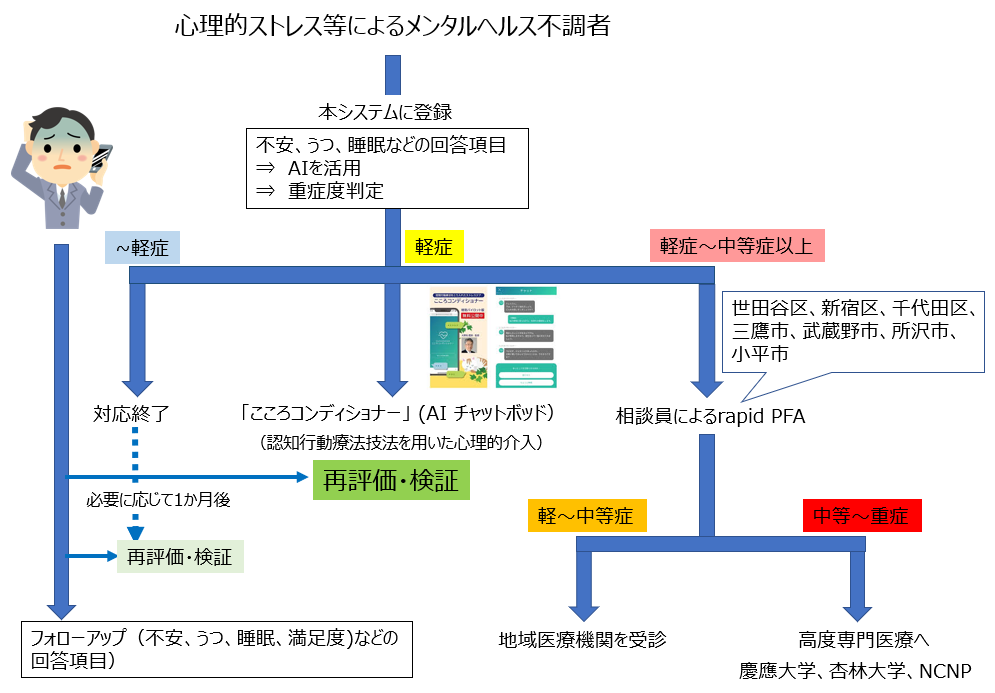

Webサイトでは、うつ、不安、睡眠に関する自記式質問票への回答をもとにトリアージする。利用者は、メンタルヘルスの重症度にしたがい、(1)対応終了する群(~軽症)、(2)「心コンディショナー」というAIを用いたチャットボット形式の認知行動療法プログラムを活用する群(軽症・中等症)、(3)心理士によるオンライン相談を受ける群(重症以上)に分類される。

(1)、(2)に振り分けられた住民には、1ヵ月後にスマートフォンなどを介して、うつ、不安、睡眠に関する再評価を行い、改めてトリアージが行われる。

また、うつ、不安、睡眠の評価に基本情報(年齢、性別、居住状況、就学・就労状況、授業・勤務形態など)も合わせて、再評価の結果を機械学習に適用して、メンタルヘルス重症度分析アルゴリズムが作成され、自動トリアージシステムが構築される。

(3)の心理士は、認知行動療法の心理的介入手法を取り入れた最新の「PFA」についての研修を受講する。PFAは「心理的応急措置」のことで、支援者が被災者などと関わるとき、どのように声をかけ、何に気をつけて接したらよいかに関する心理的支援法。

研修を受講した心理士は、遠隔医療システムを用いて住民の心のケアを行い、重症度によって、地域医療機関あるいは高度専門医療機関に紹介する。

なお、(1)、(2)に振り分けられた住民に関しては、重症度が軽症未満を2回連続するまで、あるいはオンライン相談を受けるまで、毎月フォローアップを行う。

応急的遠隔対応型メンタルヘルスケアのフロー

出典:国立精神・神経医療研究センター、2021年

全国への実用化促進を目指す

同研究事業の成否に関しては、(1)同システムのトリアージ結果にしたがって行動した場合に、ベースラインから1ヵ月後にかけての不安、うつ、不眠に関する指標がいかに改善したか(トリアージの予測精度)、(2)どれくらいの割合の人が同システムのトリアージ結果にしたがって行動したか(遵守率)、(3)同システムを使用した相談者の満足度(満足度)、(4)同システムによって医療機関での適切な受療につながったか(受療率)、をもとに評価される。

これらの評価にもとづいて一定の成果が上がったことを確認してから、全国への実用化を促進することを想定しているが、ICT環境整備、相談員業務などの負担をどうするか、といった課題も残されている。

「同システムは、COVID-19拡大のなかで発生したニーズに応えるために作成されたものですが、COVID-19が終息した後も、メンタルヘルスに関する問題で悩んでいる人々を必要とする対応法へと円滑に導くツールとして、さらに進化・発展することを期待しています」と、NCNPでは述べている。

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター(NCNP)