コロナ禍でライフスタイルや働き方が変わり、睡眠をはじめとする生活リズムが乱れてしまう人が増えている。

東京都市大学は、生体リズムや睡眠の質を高める光の条件と、一般家庭やオフィスでの適切な照明器具の選び方、コントロール方法について研究している。

このほど、寝室の照明を、自然光の変化にシンクロして、照度・色温度が自動調節されるものに代えると、リラックスでき、睡眠が改善することを突き止めた。

研究は、東京都市大学建築都市デザイン学部建築学科の小林茂雄教授らによるもの。

コロナ禍で睡眠に問題を抱える人が増えている

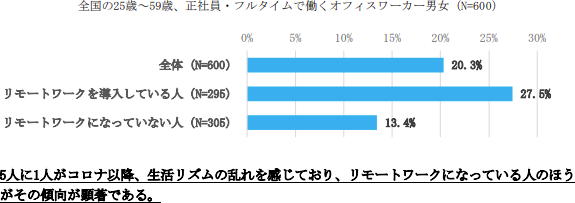

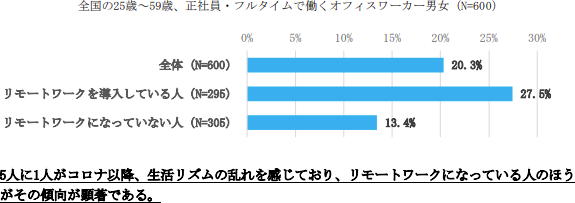

コロナ禍でライフスタイルや働き方が変わり、睡眠をはじめとする生活リズムが乱れてしまう人が増えている。とくに、リモートワークを取り入れているビジネスパーソンでその傾向が顕著だ。

25歳~59歳のオフィスワーカー600人を対象に2021年3月に行った調査では、コロナ禍で生活リズムを乱している人は5人に1人に上り、とくにリモートワークを取り入れている人でその傾向が顕著だった。

また、睡眠に課題を抱えている人も一定数おり、コロナ禍により「寝ても疲れが取れなくなった」という人は24.2%に上る。

コロナ前と比べて生活のリズムが乱れていると感じる理由としては、「外出する機会が減った」(65.6%)、「日の光を浴びる時間が減った」(46.7%)を挙げた人が多かった。コロナ禍によって、自然光を浴びる時間・頻度が変化していることが示された。

コロナ禍になる前と比べて、生活のリズムが乱れていると感じる人が増えている

出典:東京都市大学建築都市デザイン学部建築学科、2021年

リモートワークで「光環境」が変化 生体リズムや睡眠に影響

「外出頻度の減少やリモートワークの普及によって、自宅(室内)で過ごす時間が増えたことにともない、自然光を浴びる時間が減少し、スマホやパソコンの画面を見る時間が増えています。また同じ室内でもオフィスと住宅では光環境が異なります」と、研究グループでは述べている。

自然光は、場所、時間帯、天候などにより、明るさ(照度)や色温度などが変化する。光は生体リズムと深い関係があることが知られている。1日の自然光の変化に影響を受けて、人間の生体リズムは形成されている。

「光環境」が大きく変化したことが、生体リズムや睡眠の取り方に影響していると考えられる。そこで研究グループは、生体リズムや睡眠の質を高める光の条件と、一般家庭やオフィスでの適切な照明器具の選び方、コントロール方法について考察した。

在宅勤務では昼間に浴びる光が弱く、生体リズムが乱れやすい

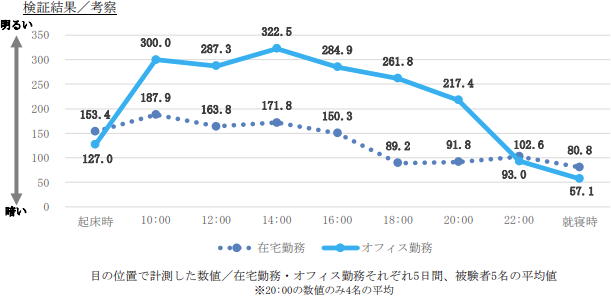

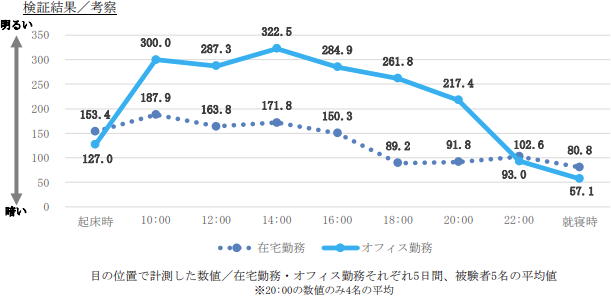

まずビジネスパーソンが仕事中に浴びている光の状態(明るさ、光色)を計測し、コロナ禍での光環境の実態を把握した。

ビジネスパーソン5人に、起床時・就寝時と、仕事中に浴びている光の照度・色温度を2時間ごとに測定し、浴びている照明の光が、自然光の変化や生体リズムに適した光環境とどのぐらい差があるかを検証した。

また、オフィス勤務時と在宅勤務時に、それぞれ5日ずつ計測し、光環境の違いを検証した。

その結果、次のことが明らかになった――。

・ ビジネスパーソンが仕事中に浴びている光の強さや光色(寒色/暖色)は自然光とかけ離れており、1日を通して画一的な光になっている。

・ 昼間に浴びている光が弱く(照度が低く)、夜間は白く(色温度が高く)明るい光を浴びすぎている。

・ オフィス勤務よりも在宅勤務の方が、昼間に浴びている光が弱く(照度が低く)、夜間にメラトニンが分泌されにくくなる。光環境的に、在宅勤務はオフィス勤務よりも、さらに生体リズムを乱しやすい。

・ オフィス勤務も在宅勤務も、夜間に必要以上の光を浴びることで、睡眠を阻害している。

ビジネスパーソン5名が平日に浴びている光の照度

オフィス勤務よりも在宅勤務の方が、昼間に浴びている光が弱い(照度が低い)。

出典:東京都市大学建築都市デザイン学部建築学科、2021年

寝室の照明を自然光シンクロ照明に代えてみる

そこで研究グループは、寝室の照明を、自然光の変化にシンクロして、照度・色温度が自動調節されるものに代える実験を行った。

自然光シンクロ照明では、就寝1時間前から、日没時の自然光に近い暖色光(2700K)で、空間全体を柔らかく照らすものに変えた。

壁と天井を照らす間接照明で、空間全体を薄暗い明るさ(枕元1ルクス)で照らした。これは、日没時の自然光に近い状態を照明器具で再現した状態だ。

起床設定時刻の30分前から徐々に照明が点灯していき、就寝時には消灯する。

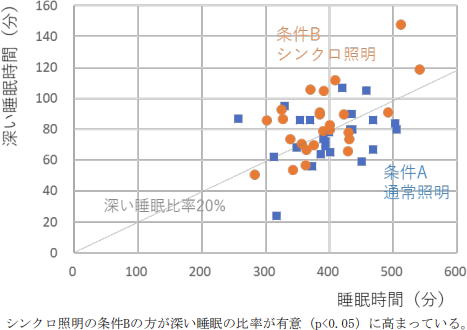

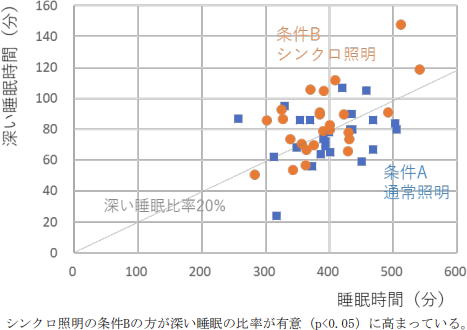

自然光の変化にシンクロした照明により睡眠が改善

その結果、自然光シンクロ照明は通常の照明に比べ、睡眠時間には差はあまりないものの、睡眠を促すメラトニンが分泌され、リラックスした体の状態になりやすいことが分かった。

自然光シンクロ照明により、深い睡眠時間が平均77分間から89分間と10分以上長くなり、深い睡眠がとれるようになることが分かった。一晩の睡眠時間に対する深い睡眠時間の比率は、19.7%から22.9%に改善した。

通常照明は睡眠時間をとれていても、全体的に浅くなっているが、自然光の変動を考慮したシンクロモードの照明環境にすることで、深い睡眠をとりやすくなることが示された。

寝室照明条件ごとの睡眠時間と深い睡眠時間との関係

自然光シンクロ照明により深い睡眠をとりやすくなる。

出典:東京都市大学建築都市デザイン学部建築学科、2021年

照明を変えると睡眠を促すメラトニンが増えリラックスした状態に

通常照明では、長波長の白い光が眼に入射することで、脳が覚醒することとメラトニンの分泌が阻害されていると考えられ、とくに就寝直後に深い睡眠状態に入っていくことができていない。

一方、自然光シンクロ照明は、就寝直後に深い睡眠が90分ほど続いている。睡眠時間の合計は通常照明と変わらないが、熟睡度が高い。就寝後の90分間にいかに深いノンレム睡眠がとれるかが、睡眠の質を上げるために重要であるといわれている。

自然光シンクロ照明は、ベッドに横になったときに光源が直接目に入らないように、上向きの間接照明とし、日没時の自然光の光色で空間全体を包むように照らしている。このような光環境で過ごすことで、睡眠を促すメラトニンが分泌され、リラックスした体の状態になりやすいと考えられる。

「光や照明と生体リズム、睡眠の関係性に関する研究は、過去数多くありますが、コロナ以降の生活環境で検証を行った研究は少なく、今回研究は、生活リズムが乱れがちなコロナ禍の健康維持や、住宅やオフィスの照明状態、光環境の設計に役立つことが期待されます」と、研究グループでは述べている。

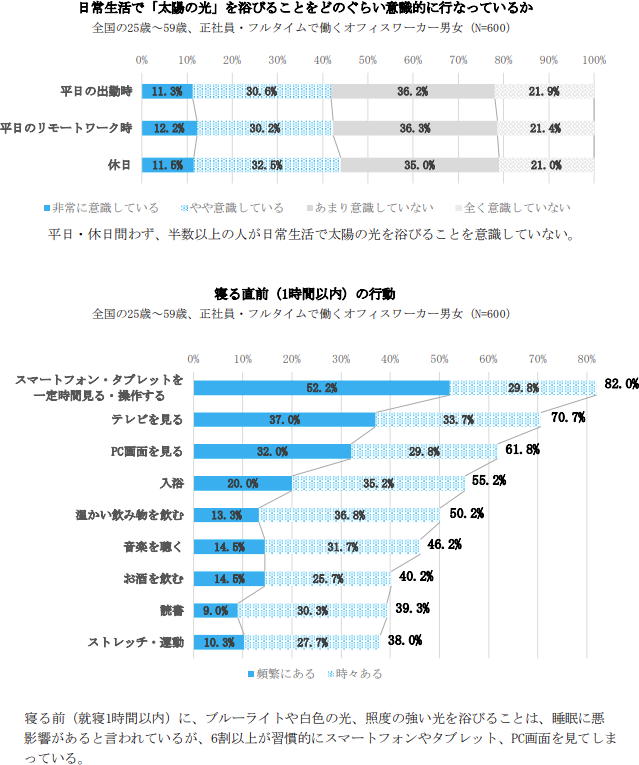

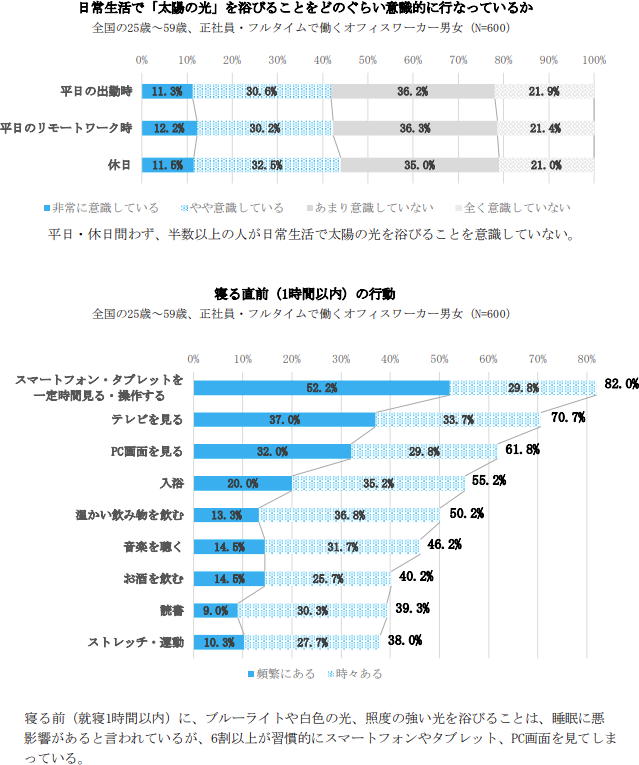

生体リズムや睡眠に良い照明を

「アンケート調査から、多くの人は自分が浴びる光への意識が低く、生体リズムや睡眠にとって良い照明の選び方を認識していないことが分かりました。照明器具を選ぶ基準については、照度(明るさ)、デザインや価格を重視する人が多く、調光・調色機能や、自然光に近い光かどうか、体内リズムを整える光かどうかはあまり重視されていません」と、研究グループでは述べている。

長時間を自宅で過ごすオフィスワーカーにとって、生体リズムを整える光環境をつくることは重要であるものの、時間帯によって光の強さを手動で切り替えることはわずらわしく、現実的でない。

「その地域と時刻に合った光環境をトラッキングして、室内に再現することと、人々の生活リズム(就寝時間や起床時間)に合わせた自動的な調光システムが、健康維持につながるとみられます。今回の研究で用いたシンクロ照明のほか、今後は各自の生体情報をモニタし、それに対応して変化するような調光システムが生まれていくことを期待します」と指摘している。

オフィスワーカーの多くは、自分が浴びる光への意識が低く、

生体リズムや睡眠にとって良い照明の選び方を認識していない

出典:東京都市大学建築都市デザイン学部建築学科、2021年

東京都市大学建築都市デザイン学部建築学科