新型コロナの感染拡大の最前線に立つ看護師にとって、ストレス要因でもっとも大きいのは、自身の感染恐怖だとされている。

東北大学の調査で、高齢の家族と同居している看護師や、規模の小さい病院で働く看護師が、高い感染恐怖を抱いていることが明らかになった。

もしも感染してしまった場合の事後対応や、組織的サポートを充実させることで、看護師の感染恐怖を低減できる可能性がある。

多くの看護師が自身の感染するリスクに向き合っている

新型コロナウイルス感染症の拡大が続くなか、医療機能を維持するために重要な役割をはたしているのが看護師だ。世界規模の感染拡大のなかで、多くの看護師が、自身が感染するリスクに向き合いながら勤務にあたっている。

コロナ禍が続いており、感染拡大の最前線に立つ看護師の労働状況のなかで、ストレス要因でもっとも大きいのは、自身の感染恐怖だとされている。

日本の看護師を対象とした調査では、15.4%の病院で看護師の離職が報告され、その主要な要因のひとつに新型コロナへの感染恐怖があることが示されている。

さらに、海外の研究では、新型コロナへの恐怖が、看護師のもっとも大きなストレス要因であることや、睡眠障害の発生や仕事の満足度の低下、離職意向などに結びつくことが明らかにされている。

コロナ禍での看護師のメンタルヘルスを調査

こうした社会的状況にもかかわらず、日本での新型コロナの拡大状況下での看護師のメンタルヘルスの研究には、医療従事者のバーンアウトに関する研究や、ストレスに関する研究があるものの、研究報告は不足している。また、感染恐怖の強さを直接的に検討した研究は行われていない。

そこで、東北大学の研究グループは、看護師の新型コロナウイルス感染恐怖を測定し、その規定要因を明らかにした。

研究は、東北大学大学院教育学研究科博士課程後期の小岩広平氏、東北大学大学院教育学研究科の若島孔文教授を中心とする研究グループによるもの。研究成果は、日本心理学会が発行する学術誌「心理学研究」に掲載される予定。

看護師は新型コロナにどう対処しているか

研究グループは、調査は2020年5月20日~6月5日に、日本在住の看護師を対象にWeb調査を行い、129人(平均年齢37.59歳)の看護師のデータを分析した。

Ahorsuらによって開発された恐怖尺度「FCV-19S」を用いて、看護師のCOVID-19に対する恐怖心を測定した。この尺度は、新型コロナに対する恐怖を定量化するもので、臨床でも利用されている。

また、看護師が新型コロナに対処するために、どのような行動をとっているかを知るために、年齢や家族との同居などの人口統計学的特徴、現在の健康状態や、治療中の疾患、就労状況、家族のコミュニケーションなどの危険因子、在住地域の感染者の有無、感染者の知人の有無などについても質問した。

分析では、感染恐怖の規定因を明らかにするため、感染恐怖得点を従属変数として、ステップワイズ法による重回帰分析を行った。

看護師の感染恐怖を高める要素は

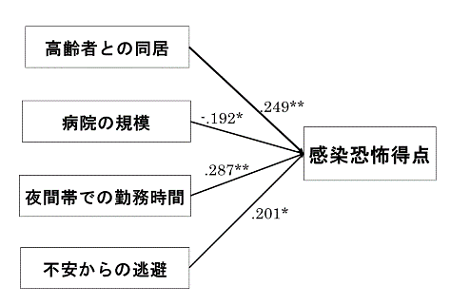

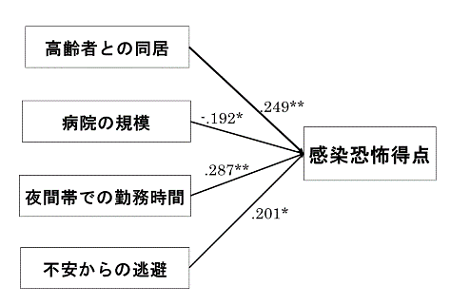

看護師の感染恐怖の構造

数値は重回帰分析におけるβ値。

*p<.05, **p<.01。

出典:東北大学大学院教育学研究科、2021年

その結果、▼高齢家族との同居、▼夜勤帯での勤務時間、▼病院の規模が小さいこと、▼感染恐怖から逃避しようとする対処行動が、感染恐怖に影響していることが明らかになった。

高齢家族との同居は、看護師の感染恐怖を高めていることが示された。看護師が抱えている新型コロナへの感染恐怖は、置かれている社会的な立場の影響を受ける側面があり、日本ではとくに高齢者との同居が重要な要素になると考えられる。

次に、「1週間における夜勤時間」が感染恐怖を高めていることが示された。感染恐怖は看護師の体力的な消耗を促している可能性がある。

さらに、規模の大きい病院で働く看護師の感染恐怖は低いことから、感染対策の充実や、職場での感染症への専門的知識の豊富さ、看護師への組織的なサポートが整ってといることが影響していることが分かった。

小規模の病院では、こうした環境が比較的整っていないことが多く、診療所で働く看護師の恐怖が高いことが推察された。

さらに、買いだめなどの行動や、健康モニタリング(健康管理など)ついても調査した結果、対処行動と恐怖の関連について、「気を紛らわす」「情報を自分から遮断する」といった「恐怖からの逃避」の行動が、感染恐怖と関連することが示された。

恐怖からの逃避といった行動は、感染恐怖に対する一時的な発散方法となる代わりに、感染恐怖の長期化にもつながる。「感染恐怖の強い看護師が逃避を選択している可能性があり、慎重な議論が必要です」と、研究グループは述べている。

看護師への心理的・組織的サポートが必要

これらの結果より、高齢者と同居している看護師や、夜勤帯での労働時間の長い看護師が、とくに強い感染恐怖をもっているため、心理的サポートが必要であることが示された。

また、組織的なサポートの重要性が示唆されたことから、看護師が感染恐怖を抱かずに働けるようになるためには、小規模の医療施設でも、さらなる感染対策や感染発覚後の対策を充実させることが必要としている。

東北大学大学院教育学研究科

東北大学大学院教育学研究科 臨床心理学・家族心理学 若島孔文研究室

我が国における看護師の新型コロナウイルス感染症への感染恐怖の規定要因(心理学研究 2021年12月)