【新型コロナ】医療従事者の9割はビタミンDが欠乏 コロナ禍で骨粗鬆症や骨折のリスクが上昇?

ビタミンDが不足すると骨粗鬆症のリスクが上昇

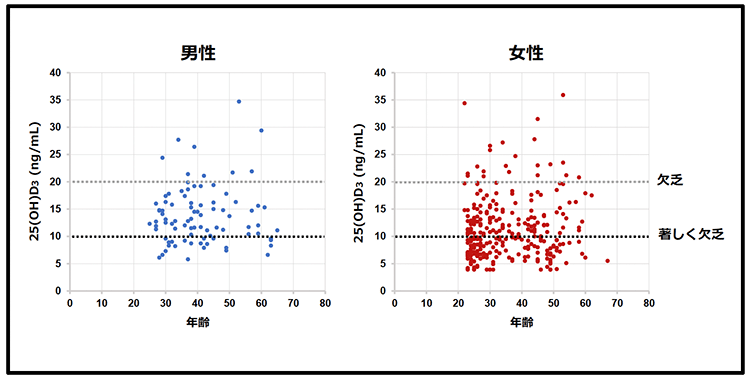

研究は、国立成育医療研究センターの「ナショナルセンター職員における新型コロナウイルス感染症の実態と要因に関する多施設共同観察研究」グループによるもの。研究成果は、「BMJ Nutrition, Prevention & Health」にオンライン掲載された。 新型コロナの最大の特徴は、ウイルス側の感染性および病原性の変化に加え、感染者(ホスト側)の年齢や基礎疾患などによる病状の多様性にある。 そこで研究グループは、ホスト側のる感染症のかかりやすさや重症化要因を評価するために、感染防御能力低下、動脈硬化、耐糖能異常、肝・腎機能障害、栄養低下、骨髄機能低下のスクリーニング調査を行った。 2021年3月1日~5日に、同センターのハイリスク医療従事者361人(男性87人、女性274人)を対象に調査した。なお、2021年1月8日~3月21日に首都圏4都県に緊急事態宣言が発令されていた。 その結果、顕著に異常がみられたのはビタミンDであり、性別・年齢を問わず多くの研究参加者で不足していた。ビタミンD不足・欠乏状態は、臨床検査(SRL)の基準値により判定された。 関連情報屋内生活が増え日光浴が足りていないのが原因か?

医療従事者による新型コロナの感染防御対策や、長期間の室内生活が、紫外線の吸収低下をまねいたことが原因のひとつとして考えられる。 これまでの研究では、新型コロナの流行前から、日本人を含むアジア人の70%にビタミンDが不足していることが指摘されていたが、今回の研究では90%の研究参加者はビタミンDが欠乏していた。感染対策や、長期間の室内生活が、紫外線の吸収低下をまねいたおそれがある

Serious vitamin D deficiency in healthcare workers during the COVID-19 pandemic (BMJ Nutrition, Prevention & Health 2022年1月4日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。