【新型コロナ】家庭内暴力など家族の問題が増加 児童虐待の不安はどういう人に起こりやすい?

「虐待をしてしまうのではないか」という不安が増加

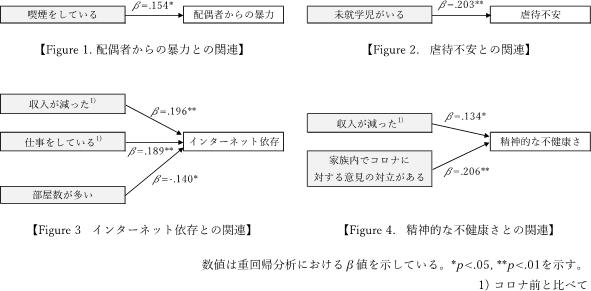

新型コロナの拡大にともない、多くの人が家で過ごすことを余儀なくされ、早くも2年が経過している。そうしたなか、家族内でさまざまな問題が目立つようになった。 具体的には、「児童虐待の増加」「インターネット依存」「介護にまつわる問題」「家庭内暴力」「離婚」「自殺率の増加」などがあげられる。しかし、どのような特徴をもつ家族でこうした問題が生じているのかについては不明だった。 そこで東北大学は、コロナ禍での同居家族の基礎変数と、コロナ禍で取り上げられている家族に関する社会問題との関連を調査した。 その結果、コロナ不安については関連がみられなかったが、▼喫煙をしている人ほど、配偶者からの暴力を受けやすい可能性が示された(β=.154、p<.05)。 また、▼未就学児がいる人ほど、虐待をしてしまうのではないかという不安が高い可能性がみられた(β=.203、p<.01)。 さらに、▼コロナ禍に収入が減った家族(β=.196、p<.01)、▼コロナ禍でも有職の家族(β=.189、p<.01)、▼部屋数が少ない家族(β=-.140、p<.05)ほど、インターネット依存になりやすい可能性が示された。 最後に、▼コロナ禍に収入が減った家族(β=.134、p<.05)、▼コロナに対する意見の対立がある家族(β=.206、p<.01)ほど、精神的健康が良くない可能性があることが分かった。

コロナ禍によるリモートワークの増加などが影響

このWeb調査が実施されたのは、2021年10月上旬で、新型コロナ情勢としては、週別平均有症者数は1,810人であり、感染拡大第5波がみられた8月の週別平均有症者数2万3,149人に比べ減少しはじめた時期で、緊急事態宣言も解除されていた時期だった。 「未就学児がいる人ほど虐待不安をもちやすい」ことや、「収入がコロナ前と比べて減った人が精神的な不健康につながる」ことは、コロナ禍とは関連のない先行研究でも報告されている。 しかし、「喫煙者が配偶者からの暴力を受けやすい可能性」や、「仕事をしている人ほどインターネット依存に陥りやすい可能性」は、一部コロナ禍の特有さを反映しているのではないかと考えられるという。たとえば、喫煙は重症化リスク要因であるとされており、夫婦間の葛藤や暴力につながっている可能性が考えられる。 また、従来インターネット依存は仕事をしていない人で傾向がみられていたが、調査では逆の結果となった。理由として、コロナ禍によるリモートワークの導入などにより、仕事をしている人でも1日中インターネットにふれている時間が多くなっている可能性も推察される。 研究は、2021年10月上旬に日本国内在住の子供をもつ親を対象に行ったWeb調査で、220人(平均年齢41.6歳、SD=34.4)のデータを分析した。 研究は、東北大学大学院教育学研究科の鴨志田冴子氏、若島孔文教授を中心とする研究グループによるもの。研究成果は、「PLOS ONE」に掲載された。 「研究の結果は、一時点での評価であるため、直接的な因果関係まで解釈することは難しい点が前提とされます。それでもなお、コロナ禍での家族支援のリスク評価として参照可能です」と、研究者は述べている。 た。 東北大学大学院教育学研究科 教育心理学講座臨床心理学分野The relationship between family variables and family social problems during the COVID-19 pandemic (PLOS ONE 2022年6月29日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。