新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け、食生活にも変化を強いられた人が多い。そのなかで、農林水産省「食育に関する意識調査」によると、

20~30代の若い世代は比較的、食生活の変化にうまく適応しはじめている兆しがみられる。

一方、40~60代では、「生活習慣病の予防や改善」への関心が高い人は、年齢を重ねるにつれ増えるものの、コロナ禍によりバランスのとれた食事を続けるが難しくなったと感じている人が多い。

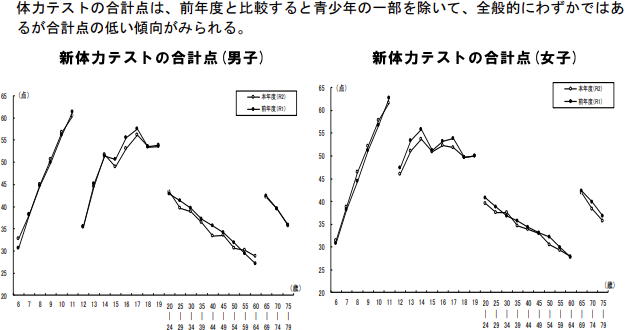

スポーツ庁の「体力・運動能力調査結果」でも、調査規模が小さく「参考値」としながらも、国民の体力は低下している傾向が示された。

新型コロナが家庭の食卓に及ぼした変化を調査

新型コロナの拡大が、家庭の食卓に及ぼしている影響の実態が、農林水産省の2020年度「食育に関する意識調査」で明らかになった。

調査は2020年12月に、全国20歳以上の男女5,000人を対象に実施(有効回収数は2,395人)。

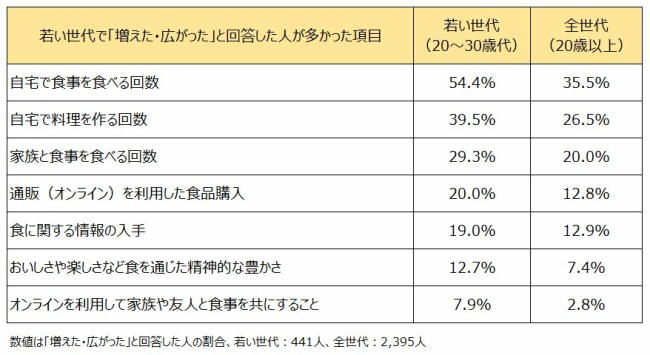

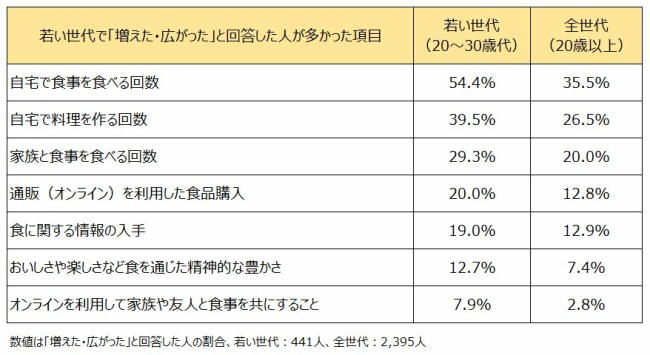

新型コロナの拡大前に比べて、食生活の変化が「増えた・広がった」と答えた人では、変化したものとして「自宅で食事を食べる回数」(35.5%)、「自宅で料理を作る回数」(26.5%)、「家族と食事を食べる回数」(20.0%)を挙げた人が多かった。

逆に、食生活の変化が「減った・狭まった」と回答した人では、変化したものとして「おいしさや楽しさなど食を通じた精神的な豊かさ」(7.8%)を挙げた人が多かった。

また、「変わらない」と回答した人では、「規則正しい食生活リズム」(82.5%)、「栄養バランスのとれた食事」(80.2%)を挙げた人が多かった。

若い世代で食生活が変化した人が多い ポジティブな影響も

新型コロナの影響で、とくに若い世代で食生活が変化した人が多い。

20~30代では、食生活の変化が「増えた・広がった」と回答した項目として、「自宅で食事を食べる回数」(54.4%)、「自宅で料理を作る回数」(39.8%)、「家族と食事を食べる回数」(29.3%)、「通販(オンライン)を利用した食品購入」(20.0%)、「食に関する情報の入手」(19.0%)、「おいしさや楽しさなど食を通じた精神的な豊かさ」(12.7%)、「オンラインを利用して家族や友人と食事を共にすること」(7.9%)と回答した割合が高かった。

「栄養バランスのとれた食事」が増えた・広がったと回答した割合も、男性では20代で20.8%に上ったが、40代は10.9%、50代は13.4%にとどまった。女性でも、30代女性では19.5%に上ったが、40代は13.5%、50代は10.5%と少なかった。

若い世代の食生活は新型コロナの拡大により変化している

農林水産省、2021年

年齢を上がるにつれ「食生活改善」を実施している人は増える

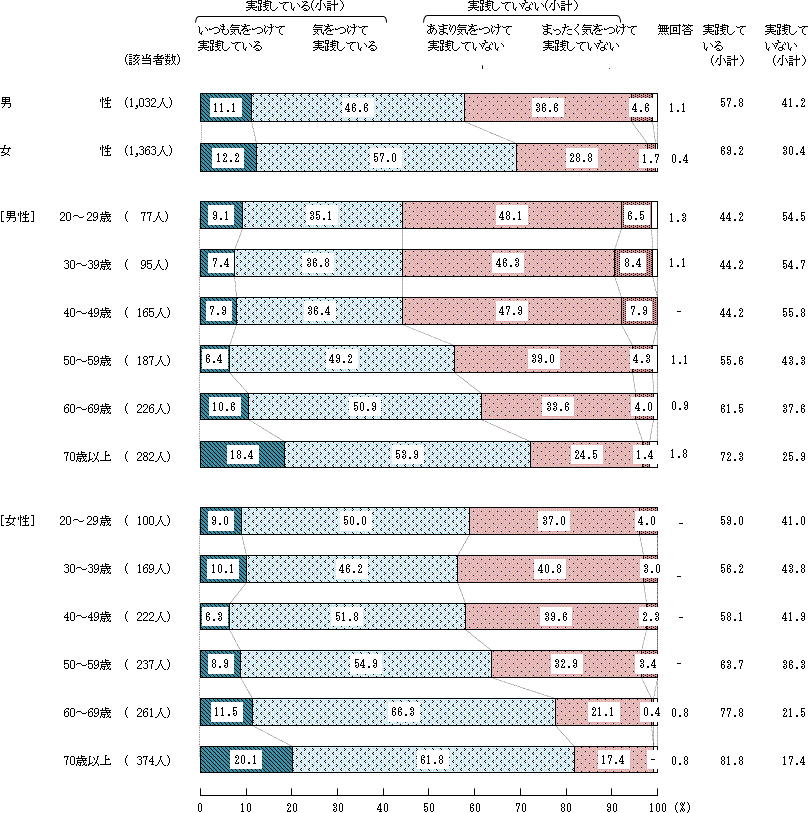

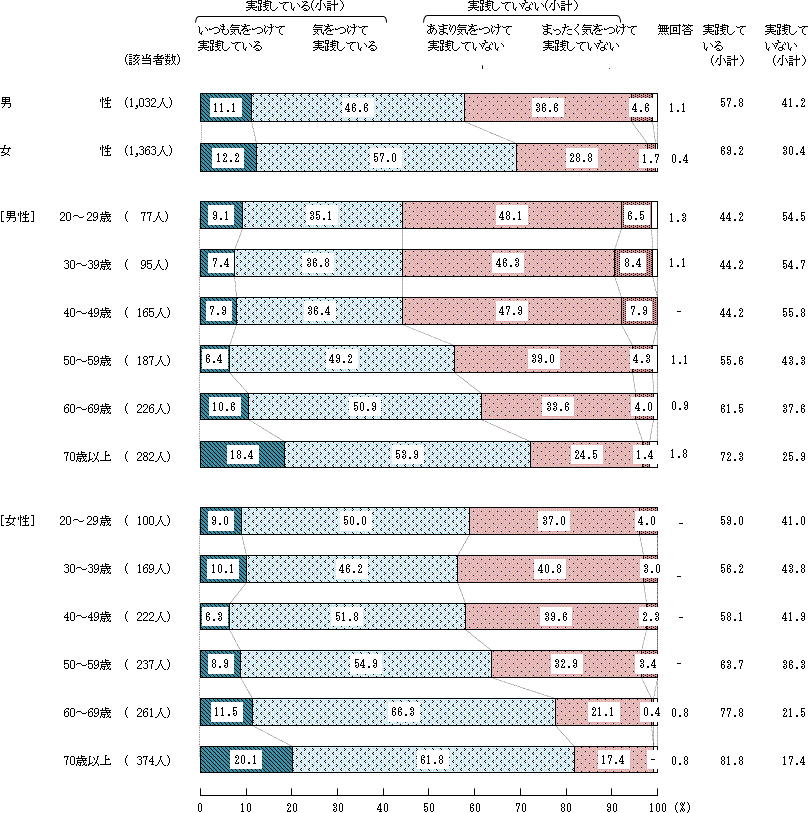

コロナ禍と関係なく、「生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適正体重の維持や減塩などに気をつけた食生活を実践している」という人は全体で64.3%と3分の2に上った。

生活習慣病の予防や改善に関する実践について、「実践している」と回答した人の割合は、男性 57.7%、女性 69.2%となり、女性で高い。また、年代別にみると、男性(40代 44.3%、50代 55.6%、60代 61.5%)、女性(40代 58.1%、50代 63.8%、60代 77.8%)となり、男女とも年齢を重ねるにつれ「実践している」割合は高くなる。

生活習慣病の予防や改善に関する実践をしている人の割合

農林水産省、2021年

国民の体力は低下傾向 新型コロナの影響か?

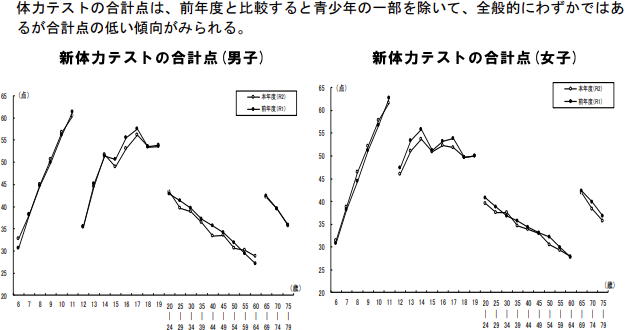

また、スポーツ庁の2020年度「体力・運動能力調査結果」の速報が公表された。今回の調査は、新型コロナウイルス感染症の影響のため、調査期間の延長や実施可否が自治体ごとに判断された。調査を実施できなかった自治体もあり、十分なデータを得られなかったことから、「参考値」としての公表となった。

調査は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、例年より1~4ヵ月遅れて6月~11月に実施。対象となったのは1万4,821人と前年度の23.5%にとどまった。

その結果、体力テストの合計点は、青少年の一部を除いて、全般的にわずかではあるが、前年度より合計点が低くなった。

ただし、調査が行われた2020年度は、コロナ禍が社会活動に影響を及ぼした期間が短く、対象数も少ないので、コロナ禍が国民の体力・運動能力に及ぼした影響については、次年度以降の調査で明らかにしたいとしている。

2020年度「体力・運動能力調査」

体力テスト合計点

スポーツ庁、2021年

子供・若者、ビジネスパーソン、高齢者、女性などターゲット別の対応が必要

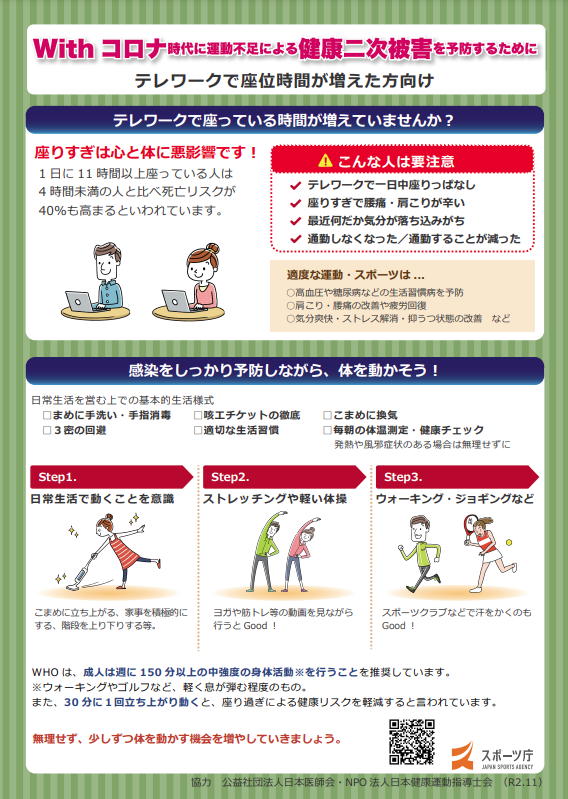

スポーツ庁は昨年11月に、「スポーツを通じた高齢者向け健康二次被害予防ガイドライン」を公表。「コロナ感染症が社会に及ぼした影響としては経済的活動に係るものが目立ちますが、外出の自粛により人々の身体活動の機会が減少した結果、筋肉量の低下や基礎疾患の悪化、認知機能の低下などの"健康二次被害"も懸念されています」と指摘している。

学校の休校や部活動の休止、テレワークの拡大、運動施設の利用制限や運動教室の実施制限などの影響は、地域における感染の広がりや年齢階層ごとに千差万別であることをふまえ、スポーツ庁では以下の取り組みを継続していくとしている。

(1) 子供・若者、ビジネスパーソン、高齢者、女性および障害者といった対象ごとに、それぞれの課題をふまえた対応を推進する。

(2) 企業や自治体などでのスポーツ推進に向けた取り組みの水平展開や、スポーツ実施上の課題を解決するための実証事業を推進する。

(3) 地域の高齢者や治療を要する人を対象として、スポーツによる健康づくりを支援する「運動・スポーツ習慣化促進事業」を自治体と連携して推進する。

(4) 新型コロナにより自粛傾向になったスポーツの再開に向け、子供の運動機会の確保や、スポーツ関係団体への支援を行う。また、スポーツを安全に行うためのガイドラインや、外出自粛による高齢者のフレイルや認知機能の低下の予防に向けた情報発信などを推進する。

令和2年度「食育に関する意識調査」の結果~新型コロナウイルス感染症の拡大で、特に若い世代の食生活に変化~(農林水産省 2021年3月31日)

考える やってみる みんなで広げる ちょうどよいバランスの食生活(農林水産省)

令和2年度体力・運動能力調査結果の概要(速報)(スポーツ庁)

新型コロナウイルス感染対策 スポーツ・運動の留意点と、運動事例について(スポーツ庁)